Las amenazas del cambio climático al sistema no están claras, aunque no hay duda de su impacto. Hay forma de anticiparse.

Por Puri Lucena

l primer riesgo que la industria financiera supo manejar fue el crédito, saber si le prestaba a una persona o no. Después, aprendió a gestionar amenazas del mercado como la volatilidad, el riesgo operacional o, más recientemente, el cibernético. Ahora, empieza a enfocarse, también, en el climático.

Que la próxima crisis financiera derive de una medioambiental no está claro, pero no hay duda de que el cambio climático está impactando a la industria financiera. Y el sector es consciente de ello. “La industria dedica sus recursos a empresas productivas y muchas de ellas tienen exposiciones [al riesgo] que, si no se manejan bien, pueden dañar su negocio y, a su vez, tener impacto en los bancos. Es un hecho que el cambio climático está aquí y que todas las industrias están sujetas al riesgo. Ahora es quién puede administrar y manejar mejor ese riesgo”, afirma Gustavo Méndez, socio líder de Industria de Servicios Financieros de la consultora Deloitte.

Las instituciones financieras, que además fungen como agentes de cambio al fijar las condiciones para acceder a los recursos, han empezado a requerir cada vez más información a las empresas. Al final, estos riesgos son medibles y eso es precisamente lo que se busca para poder gestionarlos.

Pero, además, los bancos también son vigilados por inversionistas que analizan dónde, cómo y en qué sectores asignan sus recursos, apunta Rocío Canal, socia líder de Sostenibilidad y Clima, también en Deloitte. “Eventualmente, van a tener que reportar la descarbonización de sus carteras”, señala.

El primer riesgo que la industria financiera supo manejar fue el crédito, saber si le prestaba a una persona o no. Después, aprendió a gestionar amenazas del mercado como la volatilidad, el riesgo operacional o, más recientemente, el cibernético. Ahora, empieza a enfocarse, también, en el climático.

Que la próxima crisis financiera derive de una medioambiental no está claro, pero no hay duda de que el cambio climático está impactando a la industria financiera. Y el sector es consciente de ello. “La industria dedica sus recursos a empresas productivas y muchas de ellas tienen exposiciones [al riesgo] que, si no se manejan bien, pueden dañar su negocio y, a su vez, tener impacto en los bancos. Es un hecho que el cambio climático está aquí y que todas las industrias están sujetas al riesgo. Ahora es quién puede administrar y manejar mejor ese riesgo”, afirma Gustavo Méndez, socio líder de Industria de Servicios Financieros de la consultora Deloitte.

Las instituciones financieras, que además fungen como agentes de cambio al fijar las condiciones para acceder a los recursos, han empezado a requerir cada vez más información a las empresas. Al final, estos riesgos son medibles y eso es precisamente lo que se busca para poder gestionarlos.

Pero, además, los bancos también son vigilados por inversionistas que analizan dónde, cómo y en qué sectores asignan sus recursos, apunta Rocío Canal, socia líder de Sostenibilidad y Clima, también en Deloitte. “Eventualmente, van a tener que reportar la descarbonización de sus carteras”, señala.

Luisa Sierra,

directora de Energía de ICM.

Un aspecto fundamental pasa por traducir las metas de financiamiento en mecanismos estructurales que promuevan una transición al interior del propio sistema financiero, sostiene Luisa Sierra, directora de Energía de Iniciativa Climática de México. “El Foro Económico Mundial hace una encuesta que mide la percepción del riesgo global. De las últimas versiones que publicaron, los ambientales y climáticos encabezan la lista debido al impacto y la probabilidad de que vayan a suceder”, explica. “Todo esto va a evidenciar que se necesita que el sector financiero adopte un rol clave en la descarbonización de la economía”.

Además de los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y afores están revisando su portafolio con una perspectiva ASG (ambiental, social y de gobernanza, o ESG, por sus siglas en inglés). Sin embargo, una vez claro que hay que medir y reportar, el reto es la estandarización, ya que no hay una metodología única y, hasta ahora, cada empresa ha utilizado la que mejor conocía o le convenía.

El otro gran desafío para el sistema es que, al ser uno de los riesgos ‘más novedosos’, requiere de nuevos conocimientos y modelos para categorizarlos entre los físicos, tradicionalmente, relacionados con el cambio climático, como los desastres naturales; o los de transición, que son de mediano y largo plazos y se derivan de amenazas en la migración de una economía fósil a una más verde. “Y ahí aparecen factores de riesgo, como las políticas públicas, decisiones de gobiernos, las preferencias de los inversores y de los consumidores, el avance de la tecnología o los costos para poder reconvertir las tecnologías de producción”, explica Raúl Malvestiti, socio de Asesoría de Riegos de Deloitte.

INTERRUPCIÓN. Los meteoros extremos afectan la continuidad de sectores como la infraestructura, la logística o la minería, entre otros. FOTO Shannon Stapleton, REUTERS

En 2021, se registraron 432 catástrofes relacionadas con amenazas naturales, con daños económicos que ascendieron a casi 252,000 millones de dólares. Del total, 44% de estos desastres estuvieron relacionados con inundaciones, de acuerdo con la ONU.

Para la firma global de seguros Zurich, se requiere de ordenamiento en la adopción de políticas verdes, ya que una acogida apresurada de nuevas tecnologías más sostenibles podría conllevar riesgos desconocidos. “Una mala regulación de los nuevos mercados verdes podría crear monopolios no deseados en industrias geopolíticamente disputadas, en adición a que el cabildeo escéptico sobre temas climáticos, el greenwashing, la desinformación y la desconfianza en la ciencia del clima todavía persisten en muchos países”, apunta en su reporte de Riesgos Globales 2022.

La firma considera que una transición desordenada implica interrupciones más frecuentes y severas en la cadena de suministro debido a la escasez de mano de obra y de productos. Los impactos no solo serían a nivel económico: no atender los riesgos por el calentamiento global también generará desigualdad de género y aumentará la presión migratoria por falta de empleo. “Hasta 8.5 millones de empleos en el sector energético corren el riesgo de perderse en combustibles fósiles y energía nuclear para 2050, sin embargo, con capacitación, se podrían crear 40 millones de nuevos empleos, sobre todo, en el sector de energías renovables”, señala la aseguradora.

Sierra, de ICM, apunta que el mensaje se enfoca en los avances en la divulgación financiera para crear un piso que sirva de punto de partida. Un ejemplo fue la creación, en diciembre de 2015, del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) por parte del Consejo de Estabilidad Financiera.

El objetivo es establecer un marco estandarizado que permita identificar los pasos para comprender cómo va a afectar el clima los negocios y las inversiones y cómo estos pueden gestionar diferentes metas para el cambio climático. “Y, en ese sentido, sí existen modelos, sí se sabe que va a afectar. ¿Qué tanto? Yo pondría más bien el ojo en cómo creamos un marco para identificar cómo podemos avanzar, cómo podemos ir gestionando el cambio en el sistema mismo”, agrega Sierra.

IMPACTO. De las catástrofes registradas por la ONU en 2021, el 44% fueron relacionadas con inundaciones. FOTO Farhan Khan, AFP

Lo cierto es que las empresas están construyendo camino y sienten una presión importante para hacerlo. Hay mucho en juego para ellas, como el acceso a mejores tasas o condiciones de financiamiento, al ofrecer mayor certeza a los inversionistas. La amenaza de no llevarlo a cabo es que llegue un punto en el que se les niegue el crédito.

“Ahí es justo donde aparece un foco de incertidumbre, porque si bien los incentivos están claros y los marcos de buenas prácticas, alineados, también es cierto que ese encuadramiento va a tener un costo. Las empresas que quieran adaptarse y cumplir con métricas de mejora en temas de sostenibilidad van a tener que invertir”, sostiene Malvestiti. En la medida en que las distintas compañías y sectores avancen de manera coordinada y homogénea, las consecuencias y los efectos van a ser positivos, con una reducción de los niveles de emisiones y en el efecto del calentamiento global.

En el otro extremo estarán aquellas que enfrenten problemas de subsistencia si es que no pueden asumir la inversión y llevar el mismo ritmo de adecuación. Y, con esto, se entra a un círculo vicioso, porque si no se produce un avance homogéneo, será difícil bajar los niveles de emisiones y, por tanto, aumenta la posibilidad de que se agrave la situación climática.

Además, todavía hay carencias en las capacidades técnicas para integrar los factores climáticos en las decisiones de inversión, agrega Sierra, y, al no haber un entendimiento general de qué es el cambio climático, cómo puede afectar y qué oportunidades genera, se produce una falta de interés en las empresas por aumentar sus equipos de análisis.

La creación del TCFD supuso un parteaguas y derivó en cuatro grupos de trabajo que analizan la parte de gobernanza, la estrategia empresarial, cómo se gestionan los riesgos y qué métricas se pueden implementar para lograr la homogeneización.

Además, destaca Sierra, el año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la SEC), lanzó una propuesta que pretende regular la divulgación climática de manera obligatoria para todas aquellas empresas públicas. Hasta ahora, se ha confiado en la parte voluntaria. En México, el TCFD conformó un consorcio que busca impulsar la adopción y la integración de las recomendaciones globales.

La especialista enfatiza también la creación, en 2020, del Comité de Finanzas Sostenibles, como parte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Bajo este ente, se generaron varios grupos de trabajo: taxonomía sostenible, aprovechamiento de oportunidades de movilización de capital, medición de riesgos ESG y divulgación de información y adopción de estándares ESG.

En 2021, el 40% de las catástrofes naturales tuvieron lugar en Asia. FOTO Farhan Khan, AFP

Los riesgos no solo serán para las empresas y los ciudadanos. La calificadora Moody’s también ha destacado que América Latina enfrenta retos de calificación crediticia debido a los cambios climáticos cada vez más frecuentes, como el aumento del nivel del mar, las sequías, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos.

“El riesgo climático físico en América Latina es particularmente significativo para industrias con activos fijos operativos, como minería, petróleo y gas, así como la agricultura. Los eventos climáticos extremos en la región están interrumpiendo con mayor frecuencia las operaciones o endureciendo las cadenas de suministro para sectores como la logística e infraestructura, agricultura, minería, pesca y telecomunicaciones”.

Moody’s considera que, para México, las sequías son de alto riesgo para productores agrícolas, especialmente, para quienes cosechan maíz, además de las empresas dedicadas a las bebidas, que también podrían verse afectadas ante la escasez del agua.

(Con información de Luz Elena Marcos Méndez.)

No se puede predecir el impacto de un desastre natural, pero sí medir sus riesgos y eso es lo busca el sistema financiero. FOTO AFP

Marcel Fukuyama, responsable de política global de B Lab Global, señala que las empresas tienen la obligación de generar valor, no solo en términos monetarios, sino también para el medioambiente y la sociedad.

Por Rosalía Lara

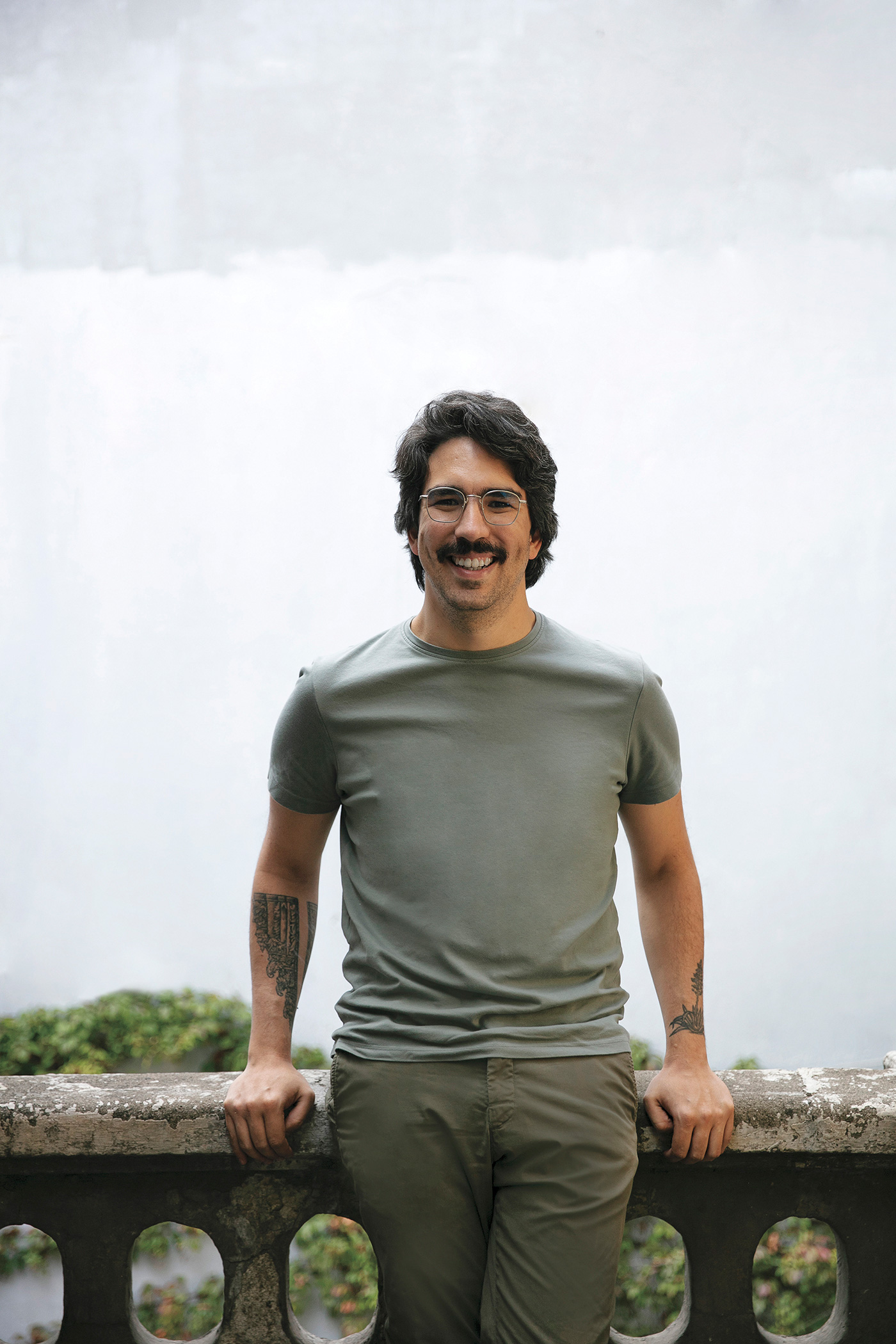

ACCIÓN. Marcel Fukuyama destaca que es urgente tomar acciones por parte de empresas y gobiernos para mitigar el impacto ambiental. FOTO Anylú Hinojosa-Peña

No habrá más futuro si no entendemos y atendemos el sentido de emergencia climática del planeta. No lo decimos nosotros. En la COP27, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra cada año y que en 2022 tuvo lugar en noviembre en Egipto, se reconoció por primera vez que es probable que no se cumpla con el objetivo del Acuerdo de París de limitar a 1.5 grados centígrados el calentamiento global.

Ya estamos viendo algunos efectos: olas de calor, sequías, incendios forestales o inundaciones. Y cada año estos sucesos se superan en magnitud.

¿Desastre anunciado? No necesariamente. Desde Sistema B, una organización sin fines de lucro que promueve una economía con impacto positivo para la sociedad y el planeta, Marcel Fukuyama, responsable de Política Global de B Lab Global, trabaja para crear un puente entre las compañías con buenas prácticas y las políticas públicas, con el objetivo de lograr un cambio en las empresas, como el principal agente económico, y así virar el rumbo.

Expansión: ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas para la adopción de principios ASG (ambiental, social y de gobernanza, ESG por sus siglas en inglés)?

Marcel Fukuyama: Definitivamente, son dos. Primero, el cambio cultural, y cuando se habla de cultura, se habla de un cambio en la manera en cómo se piensa y cómo se hace, y parte de este cambio es entender que la agenda ASG no es una agenda del área de sostenibilidad. No es una agenda de costo, sino de valor, de estrategia de negocio y debe estar en la agenda del CEO, del consejo, de los accionistas y de los controladores de la empresa.

Este cambio exige un involucramiento de dos dimensiones de stakeholders: los internos, incluidos los empleados, y externos, que implica involucrar a toda su cadena de valor, miembros de la comunidad, consumidores y proveedores. La segunda es el desafío de instrumentos. Hoy no hay una estandarización de métricas, entonces, cada uno dice que hace ASG, pero cuando comparamos las empresas, vemos que, en su mayoría, se quedan en la narrativa, porque las prácticas de hecho son distintas entre ellas. Y ahí creo que Sistema B ofrece una herramienta de gestión que permite tener métricas verificables y comparar empresas de distintas industrias, tamaños y mercados. Eso da transparencia, y la transparencia cambia el comportamiento.

E: ¿Y se está avanzando hacia una homologación de estándares internacionales parecida a la que se ve en temas contables, donde todo mundo entiende lo que implica, por ejemplo, ingresos y utilidades?

MF: Lo que hemos visto son distintos movimientos que desean una estandarización de métricas. El primero de ellos fue el G7 de 2021, que hizo una serie de recomendaciones para generar una contabilidad de impacto.

Como resultado de esto, en la COP26, en Glasgow, se anunció la creación de ISSB (International Sustainability Standards Board), que hoy es presidido por Emmanuel Faber, que es ex-CEO de Danone, una de las más grandes empresas B del mundo.

El rol del ISSB es proponer una estandarización de métricas contables, sociales y ambientales, y, con esto, generar una armonización de la contabilidad de impacto. Un movimiento interesante sobre esto es el de Natura, que fue pionera en hacer la contabilidad social. La firma comparaba el desarrollo social de sus consultores de venta, el índice de desarrollo humano de las comunidades de las consultoras. Después, hizo la contabilidad ambiental: clasificó el impacto ambiental desde la extracción, la producción, la distribución y el ciclo de consumo, e incorporó eso en el balance de la empresa y su modelo de negocio.

Y ahora, en 2022, fue pionera en lanzar la contabilidad integrada, o sea, la económica-financiera, pero también social y ambiental. Es espectacular porque es una acción voluntaria, pero que muestra que es posible para una empresa hacer esto. Juntando los movimientos, nosotros estamos confiados en que el mercado está caminando hacia una armonización de métricas.

E: ¿Qué tan lejano es que esta estandarización ya sea una norma?

MF: Yo creo que va a ser normal en esta década por múltiples razones; primero, porque hay una emergencia climática y para cumplir con el Acuerdo de París necesitamos dejar de emitir, reducir a la mitad las emisiones que ya tenemos hasta 2030 y parar esas emisiones para 2050. Para que esto suceda, necesitamos indicadores y entender que el cambio voluntario no va a suceder a la velocidad que la sociedad y el planeta exigen; para esto, necesitamos que estos sean estándares normativos que se les exija a todas las empresas.

E: ¿Cuál es el papel de las políticas públicas para que este cambio se genere?

MF: Hoy tenemos casi 100 empresas B operando en México, pero, de acuerdo con la Secretaría de Economía, hay 4.8 millones de empresas en el país. ¿Cómo podemos apoyar a empoderar a esas empresas a comportarse con propósito, responsabilidad y transparencia? Solamente con políticas públicas. Necesitamos cambiar las reglas del juego y las políticas públicas son la manera más eficiente para escalar este cambio de estructura, de comportamiento y de cultura.

E: A nivel de gobierno, ¿cuáles son las principales trabas para llevar a cabo estas actividades?

MF: Hay un desafío en el ordenamiento jurídico a nivel mundial, porque en Estados Unidos, Latinoamérica o Europa tenemos estructuras jurídicas distintas. Hay que armonizar todo esto. El otro desafío es acelerar este cambio de cultura, no solo de mercados, sino de los legisladores, porque el liderazgo público no está debidamente instrumentalizado para las nuevas economías.

Por ejemplo, un legislador hoy todavía entiende que la función social de las empresas es generar empleo, renta y pagar impuestos, cuando eso ya no es suficiente: una empresa no puede tener un impacto ambiental y social negativo y simplemente porque genera empleo está todo bien. No está bien. Hoy no hay más tiempo, tenemos el sentido de urgencia y necesitamos que las empresas tengan impacto positivo en su ambiente de trabajo, en su cadena de valor y en su modelo de negocio. Necesitamos entrenar, educar y cambiar la cultura también de los legisladores.

E: Con todas las medidas que se han llevado a cabo, ¿dónde crees que estaremos en 10 años?

MF: Primero, las compañías van a estar innovando y escalando soluciones que resuelvan la desigualdad y la emergencia climática. Segundo, van a estar midiendo, gestionando y transparentando su triple impacto. El concepto Ebitda no va a ser un tema financiero, sino el impacto social y ambiental, porque tuvimos la estandarización de métricas. Y tercero, estas empresas van a estar recibiendo incentivos y/o siendo penalizadas por una estructura impositiva, porque si hay estándares, se puede tener una contabilidad que permita cobrar impuestos no por la riqueza generada, sino por el impacto generado, sea positivo o negativo. Y esto va a suceder porque no hay opción.

Tres ejemplos muestran que los modelos de negocio con impacto ambiental y social positivo no están reñidos con la rentabilidad.

La empresa cofundada por Santiago Espinosa de los Monteros tiene una meta ambiciosa: ser una de las principales compañías del mundo que contribuyan a la recuperación de la superficie forestal de la Tierra.

Por Puri Lucena

CONVICCIÓN. Santiago Espinosa de los Monteros siempre supo que iba a trabajar en temas relacionados con el cambio climático. FOTO Anylú Hinojosa-Peña

La suya fue una de las primeras generaciones a las que, cursando la primaria, le tocó escuchar que el petróleo no sería para siempre y había que pensar ya en la transición. Santiago Espinosa de los Monteros siempre supo que iba a trabajar en temas relacionados con el cambio climático. Solo era cuestión de tiempo.

Ese momento llegó en 2019, cuando, junto a su madre, su tía y un gran amigo de la infancia, fundó Toroto, una empresa que diseña y opera proyectos forestales, hídricos y de agricultura regenerativa. En solo tres años, el equipo formado por Espinosa de los Monteros, Rocío y Pilar Harispuru y David Camhi, se ha convertido en una oficina de 50 personas y entre 50 y 200 más ejecutando acción climática en campo.

“Construimos en territorio todo el análisis necesario para saber qué hay que hacer, desde tomar las muestras de suelo, realizar los mapas, recolectar la semilla, construir los viveros, comprar las pick-ups, hacer el monitoreo ambiental y contratar a las cuadrillas que ejecutan las acciones, que son todas empleadas de Toroto en el IMSS. Son parte de nuestra tropa y están restaurando su tierra”, explica Espinosa de los Monteros.

Para llegar a este punto, la empresa tuvo un pivote a los pocos meses de iniciar. Su primera hipótesis era que podrían convencer al consumidor final de que financiara la acción climática. Parecía lógico: si cada persona pusiera 50 pesos al mes por servicios ambientales, y si lo hacían varios millones de personas, habría recursos para operar. “Pero no nos fue nada bien”, recuerda el emprendedor. Lo que sí pasó fue que los buscaron empresas.

La primera fue Grupo Modelo, con un ambicioso proyecto de recarga de un acuífero del que obtiene agua para la elaboración de cerveza. Toroto llevaba tiempo preparándose para restaurar bosques desde el punto de vista del carbono. “Lo que no nos estábamos dando cuenta es que si pones un bosque, estás aumentado la capacidad de toda una montaña para infiltrar agua a los acuíferos, que era lo que Grupo Modelo estaba buscando”.

El proyecto era complicado, pero para Toroto era una oportunidad única. En ese momento, la oficina estaba formada por ocho personas, dos semanas después de iniciar había creado 150 empleos en el terreno. Hoy, el proyecto Aguas Firmes sigue activo y ha generado impacto en alrededor de 1,000 hectáreas en siete comunidades y la infiltración adicional de 1.3 millones de metros cúbicos anuales de agua al acuífero de Apan, Hidalgo, explica.

“Se convirtió en el proyecto de restauración ecológica más ambicioso del país, se ha ampliado varias veces desde el inicio, y ahora participa la agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ México)”, dice Espinosa de los Monteros. “Me da esperanza de que, para 2030 o 2035, podamos hablar de agua neutralidad para estas operaciones”.

Esta experiencia llevó a la empresa a cerrar un contrato también con Coca-Cola para aumentar la infiltración hídrica de las cuencas de donde extrae el agua para sus productos.

Toroto tiene convenios activos con 61 comunidades indígenas o agrarias en México y ha invertido en su propio portafolio de proyectos de captura de carbono en el sureste del país, donde ha instalado más de 5,200 sitios de monitoreo de selva en alianza con 35 comunidades mayas. “Tenemos un grado de monitoreo y preparación para hacer conservación y restauración como nunca antes se ha visto en México, monetizando a través de la producción y venta de bonos de carbono de alta calidad en mercados internacionales”, agrega.

Este es el otro gran flujo de negocio de la empresa, que ha desarrollado para un mercado bastante opaco, como el de los bonos de carbono, soluciones tecnológicas para proveer transparencia y trazabilidad a toda la cadena. Cada tonelada de CO2 secuestrada por el bosque y que se convierte en bono está georreferenciada, lo que permite que desde los dueños de la tierra hasta la empresa que compra ese bono vean la misma información.

La meta del emprendedor es ambiciosa. Para 2030, quiere que Toroto sea una de las tres empresas de este sector en el mundo. “Y para 2100, cuando 80% de la cobertura forestal que hemos perdido en el mundo esté en vías de recuperación, me gustaría que fuera una de las cinco entidades responsables de su recuperación total”.

Para empezar con este objetivo, prevé cerrar en el primer trimestre de este año una Serie A de inversión por 8 millones de dólares que utilizará para financiar proyectos ya en marcha y nuevos. El plan es crecer de las tres estaciones biológicas que gestiona hoy, a seis en los próximos cuatro meses y llegar a 15 para 2025, para operar cinco millones de hectáreas, que crecerían a 20 millones en 2030. Además, la empresa, que cuenta con oficinas comerciales en Canadá y Europa para eliminar intermediarios, así como una oficina de desarrollo de proyectos operativos en Colombia, pronto entrará a Perú, tiene planes para Guatemala y proyecta llegar a Brasil antes de 2030.

Espinosa de los Monteros está convencido de que México tiene una oportunidad de construir un modelo que logre que el mercado de bonos de carbono sirva para detonar economías locales en comunidades rurales. “Para lograrlo, tenemos que entrar a desarrollar estos proyectos a través de acuerdos justos con las personas propietarias de la tierra, para que ganen la mayor parte de los beneficios de cualquier transacción en el mercado internacional. Solo así se pueden apropiar de estos proyectos y mantenerlos para siempre”, señala.

A la segura. Shaun Paul enfatiza en un contrato de compraventa con Grupo Pinosa por 30 años, que garantiza el negocio de la resina a precio de mercado. FOTO Cortesía

La empresa ha esarrollado un esquema para producir resina de pino en tierras degradadas de Michoacán: ganan las comunidades, la compañía y la industria, que ha visto caer la materia prima del país.

Por Puri Lucena

“El volumen de resina de pino comercializada en el mundo es igual al del cacao. Todo el mundo sabe de chocolate, pero nadie sabe de resinas”, dice Shaun Paul nada más iniciar la conversación. Tal vez, tampoco mucha gente sabe que México es el quinto país productor de esta materia prima, si bien los cuatro primeros generan el 90% del volumen mundial. O que la producción nacional ha bajado en las últimas décadas debido a la deforestación o la dedicación de las tierras a otros cultivos.

Este descenso fue el que llevó a buscar soluciones a Grupo Pinosa, la primera industria resinera del país, que se estableció hace 90 años en Michoacán. El estado concentra alrededor del 90% de la producción de resina en México. Así se creó Ejido Verde.

El “experimento”, como lo llama Paul, su CEO, comenzó en 2009, aunque la empresa se constituyó como tal en 2018. Hoy, financia plantaciones en 4,800 hectáreas, con alrededor de 850 familias de agricultores, que son pequeños propietarios o forman parte de comunidades indígenas y tierras ejidales.

“La meta es establecer 12,000 hectáreas en cinco años, que es el tamaño de dos Manhattan. Hoy hemos plantado alrededor de 70% de Manhattan”, ejemplifica el directivo, que llegó a la empresa en 2016 “por accidente”: antes de llegar a Morelia, Paul, con experiencia en financiamiento y desarrollo rural, tenía un fondo de venture capital de impacto social. Un amigo le presentó al amigo de un amigo y así llegó a Grupo Pinosa, que buscaba capital. Su asesoría como inversionista potencial derivó en una “oferta irresistible” para dejar el fondo y asumir la dirección de la empresa.

El punto de partida es sencillo: la industria química necesita más resina, así que la opción es plantar más pinos para producirla. Ejido Verde lo hace en tierras degradadas y hasta ahora ha plantado 12,000 árboles. La compañía ofrece a los pequeños propietarios o a las comunidades un paquete financiero y tecnológico para restaurar sus tierras degradadas para huertos resineros. “Ofrecemos el dinero para pagar la mano de obra, o muchas comunidades forman brigadas de trabajo para los jóvenes, para que mantengan y operen las plantaciones, y damos acompañamiento durante 10 años para asegurar la plantación”, explica Paul.

La empresa tiene un contrato de compraventa a 30 años con Grupo Pinosa, un “negocio maravilloso”, agrega, ya que todo el producto está vendido a precio de mercado a tres décadas y esto garantiza un mercado estable.

Además, ha obtenido diversos reconocimientos internacionales e inversión de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han validado el proyecto y lo han convertido en una mejor marca, lo que, a su vez, le ha permitido obtener financiamiento con mejores tasas de interés.

“Genera demanda. Tengo más inversionistas que están dispuestos a invertir, aunque no soy el dueño de la tierra. Son inversionistas que buscan impacto”, agrega. Un financiamiento necesario para sustentar los planes a corto y mediano plazos, para que la empresa logre su meta de posicionarse como uno de los principales competidores mundiales en una industria valorada a nivel global en más de 10,000 millones de dólares.

Para reducir el costo del transporte de la resina a la planta, el enfoque es plantar árboles en espacios hasta a cuatro horas de distancia de Morelia. Así que, aunque hasta ahora las plantaciones se han centrado en Michoacán y ahí está el foco del negocio, el Estado de México se convierte en una posibilidad de ampliación y ha habido interés también de pequeños propietarios en Guerrero y Oaxaca.

Además, en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, la empresa explora un joint venture para sumar a los huertos resineros plantaciones agrícolas de productos como hongos, nopal y agave para mezcal, y trabaja para poder emitir bonos de carbono de reforestación y bosque natural bajo el estándar Climate Action Reserve (CAR). “Buscamos el punto de equilibrio en 2028, me faltan seis años”, advierte Paul. “Este año creció la facturación 10 veces y vamos en camino de crecimiento, con una visión de muy largo plazo”. Sobre todo, porque los árboles tardan años antes de ser productivos después de que se plantan.

Con todo, el proyecto, que busca diversificar y ofrecer una fuente de sustento para las familias agrícolas michoacanas, no es sencillo. Las comunidades del estado enfrentan una disyuntiva: ganar bien y estable a largo plazo o lo más posible en el menor tiempo, dice Paul. “Esta última mentalidad, a mi juicio, es parte de la razón de la crisis climática que tenemos hoy. Y está en Michoacán, en las opciones de plantar aguacate o apostar por pino. Mi propuesta de valor atrae a la gente que va más allá de vivir solo hoy, sino que piensa en dejar algo a los hijos y los nietos”.

El directivo señala que con cuatro hectáreas, una familia que trabaje con Ejido Verde puede aumentar sus ingresos cinco veces. “Creo que los agricultores afiliados con nosotros van camino a una transformación económica hacia una clase media. Con fondos y estabilidad económica adecuada basada en la resina, pueden enviar a sus hijos a la universidad. Es transformación social a la par que transformación ambiental”.

El objetivo de Paul no solo es ser un éxito comercial, sino un ejemplo de cómo ser una empresa regenerativa. “Esto nos permite generar innovación, bajar costos y riesgos y aumentar los beneficios ambientales y sociales en el proceso. No como un donativo ni filantropía, sino generando valor como empresa”.

La compañía mexicana ofrece biodigestores que generan biogás y fertilizante a pequeños productores agrícolas en Latinoamérica, África y Asia. En 2023, duplicará el número de sistemas que ha instalado en 12 años.

Por Puri Lucena

AMBICIÓN. Alex Eaton y Camilo Pagés pretenden alcanzar la reducción de 140,000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera solo en 2023. FOTO Rafael Montiel

Esta es la historia de una empresa mexicana que tiene como meta reducir el 1% de las emisiones de efecto invernadero de todo el planeta para 2030. ¿Ambicioso? Seguro. Pero sus fundadores, Alex Eaton y Camilo Pagés, están convencidos de que es viable y no un plan para atraer titulares.

La empresa sabe lo que es superar retos. Sistema.bio ofrece a pequeños productores agrícolas un biodigestor prefabricado con tecnología propia que genera biogás y fertilizante orgánico a partir de las heces de los animales. Inició operaciones en 2010, un año complejo, si se tiene en cuenta la caída de la economía derivada de la crisis iniciada en 2008, que el país aún arrastraba los efectos de la pandemia de gripe A, la situación de violencia en algunos estados a causa de la guerra contra el narco del sexenio de Felipe Calderón y un periodo de sequía.

Hoy, 12 años después, se ha convertido en uno de los referentes internacionales en sistemas de biodigestores, con 50,000 instalados en granjas de México, Colombia, Kenia e India. Solo este año instalarán 70,000 más, duplicando el portafolio histórico de 12 años y llegarán a más mercados. No es un deseo, la mayor parte están vendidos, señala Pagés, su director de Operaciones, y solo es cuestión de ejecutar.

Para afrontar este crecimiento, la empresa inaugurará en febrero una nueva fábrica en India con capacidad para producir alrededor de 70,000 biodigestores anuales y la posibilidad de triplicar el número con nuevos procesos de automatización en un plazo de 12 meses, de ser necesario. La planta sustituirá a la que abrió hace dos años, en plena pandemia, en la ciudad india de Pune, donde está su oficina en el país, uno de sus principales mercados y que surte al sureste asiático y a Kenia y el África subsahariana y que ya necesitaba ampliar su capacidad. Junto a esta, la compañía mantiene la fábrica inicial en Toluca, desde donde sigue exportando a toda Latinoamérica.

Para llegar a estos números, el equipo de la empresa ha hecho un fuerte trabajo de boca en boca. El sistema de pequeños productores agrícolas es hiperlocal y hay que trabajar comunidad a comunidad. “No importa cuántas veces lo has hecho en Yucatán, no es lo mismo en Michoacán. Nos dimos cuenta de que necesitas mucho capital social, demostrar un producto, echarlo a andar y pasan años para que los vecinos empiecen a darse cuenta de que los resultados son claros”, explica Eaton, el CEO de la empresa. “Los productores tienen mucho riesgo en su vida y el riesgo tecnológico es muy difícil para ellos”.

Además, cuando empezaron, hace ya más de una década, no había madurez en el sector del biogás y pocos granjeros lo conocían. Tocó construir un mercado. “Pero cuando fuimos a India, que es una cultura que ha tenido biodigestores rústicos durante 50 años, ya no es explicar qué es un biodigestor, sino ir con el mejor, con servicio, financiamiento y una marca. Esto fue un cambio total del concepto”, agrega Eaton.

Sistema.bio inició su expansión internacional en 2015, con un piloto en Nicaragua. Un país pequeño, con el mismo idioma y que parecía un paso sencillo. No lo fue, pero la empresa aprendió. Después abrió Colombia, Kenia e India. “Fue un proceso de expansión dirigido por el apetito de los inversionistas. Hay mucho más dinero que va a África e India con fines sociales y de impacto y los problemas que queremos resolver están muy presentes en estas geografías”, señala el CEO.

Al dar el salto de la frontera, la empresa también comprendió que, si bien mantiene su equipo de ventas, necesitaba llegar a más productores a través de alianzas con empresas como Nestlé y otras productoras de leche, promotores, y cada vez trabaja más con la cadena de valor dentro del sistema agrícola, como microfinancieras y cooperativas. Este sistema B2B supone 85% de las operaciones de la empresa. Y las ventas internacionales representan el 90% del total.

Pagés señala que ahora es un buen momento para volver a mirar a México y América Latina, que aún significa una enorme oportunidad. “Aquí estamos tocando una microfracción del mercado”, dice.

Volviendo a sus metas, Eaton y Pagés hacen cuentas. Reducir el 1% de las emisiones globales significa el 5% del total de la agricultura. Actualmente, están reduciendo 70,000 toneladas de CO2 al año y al cierre de 2023 habrán duplicado ese número. Y no solo se trata de la reducción que generan sus productos, Sistema.bio está en el mercado de bonos de carbono, al que entró en 2018, y que ahora vive un fuerte crecimiento ante la necesidad de empresas y gobiernos de cumplir con sus compromisos climáticos. Además, la venta de bonos también permite bajar el precio a los ganaderos.

“Lo vemos ambicioso. Un día estoy totalmente enamorado [de la meta] y al otro, me da miedo, pero la verdad es que hoy necesitamos empresas como la nuestra siendo ambiciosas, (...) y el sector agrícola y energético es tan impactante que sí tenemos esta oportunidad”, dice Eaton. “Se trata de reducir emisiones, pero también de un proceso de absorción de las que ya existen, con los sistemas agroforestales de los pequeños agricultores; y la otra razón es que este hipercrecimiento es viable porque no es un solo lugar. De los tres centros de excelencia, México, Kenia e India, solo India ya supone una oportunidad gigante”.

¿Cómo deberíamos enfocar las próximas necesidades energéticas teniendo en cuenta el impacto del cambio climático? Preguntamos a cuatro especialistas sobre el tema, para conocer su visión y plantear nuevas formas de afrontar los retos que genera la necesidad de llevar electricidad al alto porcentaje de la población mundial que aún carece de ella y las demandas de la industria.

Ruth Cerezo-Mota,

investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Son temas complicados de transición, y más en un ambiente político como el que estamos viviendo ahora en México, en el que a veces se toman decisiones no desde la perspectiva de la ciencia, sino siguiendo un poco pasiones partidarias. En México, hay especialistas para brindar asesoría al respecto, pero debería quedar muy claro que el único futuro es descarbonizar la generación eléctrica, y eso significa dejar de apostarle al petróleo y a construir obras como la refinería de Dos Bocas.

Esta administración ha sido una propaganda de autosuficiencia energética basada en el petróleo y México tiene muchos recursos naturales para poder generar energía limpia.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en la administración pasada, hizo un ejercicio de cuánto nos costaría no hacer nada contra hacer una inversión de corto y mediano plazos. Para 2030, la inacción tendría un costo de más de 17,000 millones de pesos. Hacer algo implicaba una inversión grande a corto plazo, porque suponía medidas como cambiar las flotillas de transporte público para que fuera eléctrico. Pero ahora se le están metiendo no sé cuántos millones al Tren Maya, que además es de diésel.

El dinero para invertir en transporte ahí está, pero no se invierte de la manera más sabia porque no ha habido una apertura a una decisión sin polarizarse y donde se invite a gente de la academia y de otros sectores que saben del tema y que pueden proponer cosas viables y sostenibles.

Creo que el gobierno debe poner ciertos lineamientos, que además ahora es complicado porque hubo tantos despidos al inicio de esta administración que se perdió personal altamente capacitado. Necesitamos normativas ambientales estrictas y recuperar ese personal que se perdió. Por otro lado, como consumidores, deberíamos estar más informados para demandar cosas de mejor calidad y la industria privada tiene que darse cuenta de que también hay un negocio en la sustentabilidad.

Adrián Duhalt,

Investigador del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

El cambio climático es uno de los retos más trascendentales que enfrenta esta generación y, ciertamente, las siguientes. Para mitigar sus efectos, tenemos la enorme tarea de convertirnos en una sociedad de bajo carbono, que cada vez dependa menos de los combustibles fósiles.

En esta transición, que debe ser justa e inclusiva, el diseño y la instrumentación de políticas públicas, así como la innovación tecnológica, son fundamentales. Ambos influyen en la velocidad y alcance al cual ciertas tecnologías se están desarrollando y adoptando.

Sin embargo, la descarbonización de la economía requiere no dejar de lado a sectores cuyas emisiones son difíciles de abatir. Es el caso de la producción de amoniaco, materia prima petroquímica que se utiliza, principalmente, en la producción de fertilizantes nitrogenados y que por sí sola equivale a 20% de la demanda industrial de gas natural y es responsable de alrededor del 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono, según la Agencia Internacional de la Energía.

Se trata de una cadena de valor cuya demanda en cada eslabón (gas natural-amoniaco-fertilizantes-alimentos) tenderá al alza en las siguientes décadas. En 2050, el mundo deberá producir suficiente alimento para 9,700 millones de personas, 1,700 millones más que la población de 2022. Tenemos el reto de elevar la productividad agrícola, al tiempo que producimos amoniaco y fertilizantes de manera sustentable.

La respuesta parece estar en el amoniaco verde. A diferencia del convencional, que requiere gas natural, su producción puede ser libre de emisiones dado que se obtiene al hacer reaccionar el nitrógeno que se separa del aire de la atmósfera con el hidrógeno derivado de la electrólisis del agua, proceso alimentado por energía renovable.

¿Puede el amoniaco verde contribuir en la transición energética? Esta posibilidad entusiasma a países y empresas, que ven en este commodity una alternativa seria para reducir la huella de carbono, no solo en la producción de alimentos, sino también en otros sectores, como el transporte marítimo.

Lourdes Melgar,

Especialista en temas de energía y desarrollo sostenible y cofundadora de Voz Experta.

El 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la generación y uso de energía. Durante años, nos hemos centrado en la generación y, particularmente en las renovables, sobre todo, la eólica y la solar, como si fuera la solución al gran reto al que nos enfrentamos.

Si bien es cierto que hay que mirar a la eólica y la solar, hay que hacer un alto para analizar el desafío. En el mundo hay más de 1,000 millones de personas sin acceso a electricidad y esto significa no solo que no tienen luz para leer, tampoco tienen acceso a la educación, a la salud… El reto es cómo llevar la electricidad sin aumentar las emisiones.

Tradicionalmente, se hacía construyendo líneas de transmisión. Ahora, está la opción de la generación distribuida. Sin duda, el principal cambio de esta cuarta Revolución Industrial es que nos lleva a temas más modulares, como las microrredes, una solución para llevar la electricidad a comunidades remotas y una oportunidad para repensar toda la estructura de energía eléctrica.

Hay que poner sobre la mesa el tema de una transición energética justa y ese es el gran debate que tenemos con los países ricos en combustibles fósiles, que cuestionan por qué si ellos no fueron de los principales emisores en el pasado, ahora no pueden desarrollar estos recursos. Es una pregunta muy justa, a la que a veces se dan respuestas demasiado sencillas. Es importante encontrar la forma de plantear alternativas reales y ayudar con la parte de financiamiento, que es uno de los temas que se discutió en la COP27.

Se tiene que hacer una verdadera transferencia de tecnología y conocimiento hacia los países en desarrollo. Hay miles de millones listos para invertirse, el tema es cómo lo vas a hacer: para generar más negocio a las empresas de paneles solares con un esquema tradicional o para hacer una revolución que genere las condiciones de aceptación local y de conocimiento para gestionar y mantener los equipos y que los gobiernos puedan ver cuáles son las mejores opciones para su país.

En países petroleros, se puede redefinir la vocación productiva para asegurar que la población pueda tener fuentes de empleo, riqueza y energía. Una planta de carbón puede ser transformada e instalar minirreactores nucleares. Esto ya se está usando en Asia. Sin duda, hay temas que resolver y, en el caso de México, no lo hemos abordado con la seriedad que se requiere, hay que tener un regulador fuerte, generar conciencia para la aceptación social y generar una industria segura. Pero si hablamos de la cantidad de energía que se requiere, tienes que pensar alternativas más allá de lo solar y lo eólico.

El gas natural como elemento de transición o tecnologías como la captura y uso de carbono o el hidrógeno también están sobre la mesa. Otra tecnología es la geotermia, que tiene un potencial extraordinario, incluso en proyectos pequeños para edificios e industria, y puede aprovecharse el conocimiento de la industria petrolera.

Beatriz Olivera,

Directora de Engenera - Energía, Género y Ambiente.

No podemos seguir apostando por los combustibles fósiles, como pasa, sobre todo, en nuestro país y otras partes del mundo. Es muy importante apostar por la diversificación energética, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una es el tema de la extracción de minerales, que no puede quedar al margen, porque son procesos con severos impactos medioambientales.

Por otro lado, hay que tener en cuenta las escalas; si seguimos en la lógica de los megaproyectos de producción energética, no vamos a estar en el camino correcto. Hay que pensar en pequeña escala, dejar los grandes proyectos, incluidos los parques solares o eólicos de grandes proporciones, que está demostrado que no tienen un impacto positivo en las comunidades.

La apuesta debe ser a las ciudades inteligentes, pero que puedan convertirse ellas mismas en generadoras de energía. La generación distribuida puede ser un buen comienzo en centros urbanos y rurales. Es una de las alternativas más eficientes para generar energía in situ, sin infraestructura de distribución.

Cuando hablamos de generación distribuida, hay que tener en cuenta, de nuevo, el tema de los minerales. Para los paneles fotovoltaicos se requiere selenio, cobre, galio, incluso minerales de tierras raras para aerogeneradores y, en ese sentido, es muy importante pensar también en la eficiencia energética. Esto incluye el litio, para almacenamiento de energía, cuyo proceso de extracción es altamente contaminante. El hecho de pensar en propuestas diferentes al petróleo nos mete en otros debates.

En el caso de los minerales, no solo se trata de la forma en la que se extraen, sino si la cantidad va a ser suficiente para los patrones de energía que tenemos. Llega un momento en el que los recursos se agotan y son cuestiones a tomar en cuenta.

No se puede hablar solo de una transformación energética sin hablar de medidas de eficiencia energética y ahorro. Yo apostaría por una donde haya generación y consumo eléctrico prácticamente local, incluso con materiales locales, con mucha regulación y restricción a las actividades mineras.

Te damos una pista, si fuera un país, sería de los más contaminantes. A pesar de que no se ven, las actividades virtuales, como enviar un correo electrónico, ver series o comprar NFT con criptomonedas influyen en el medio ambiente.

FOTO DE PORTADA: Anylú Hinojosa-Peña / DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB: Salvador Buendía / Evelyn Alcántara COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA: Betina García