Hace más de una década que los índices de movilidad social se mantienen sin cambios positivos en México. Tras la pandemia de covid-19, se estima que la falta de oportunidades, sobre todo, para los más jóvenes, profundice la pobreza de los más vulnerables.

Por: Dulce Soto

“Yo me esfuerzo, pero las cosas no se dan”. Luis Martínez resume así los últimos 11 años de su vida. Desde que en 2012 egresó de la UNAM, donde estudió Producción Audiovisual, ha batallado por un empleo estable y un salario justo.

Sus primeros trabajos fueron como monitorista de medios por 5,000 pesos mensuales y, hasta ahora, su empleo mejor pagado ha sido producir cápsulas informativas en una televisora pública. Ganaba 8,000 pesos al mes, sin prestaciones. Pero lo despidieron en 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de covid-19. Desde entonces, trabaja de manera independiente o administra redes sociales.

Al aplicar a una vacante se dio cuenta de una desventaja. Le pedían dominio de inglés, pero él no estudió este idioma hasta la universidad porque en las escuelas públicas de educación básica no lo enseñaban y su familia, oriunda del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, no podía costear más que sus pasajes. Para entonces, otras personas de su edad, con circunstancias económicas más favorables, ya hablaban ese idioma y al terminar la licenciatura contaban con otras habilidades que dejaban atrás a Martínez. “No es que no le eche ganas, es que, para mí, ha sido más difícil”, sostiene el joven de 32 años.

Aunque parezca que los logros de las personas son únicamente por sus méritos, existen condiciones socioeconómicas que influyen. México es tan desigual, coinciden especialistas en movilidad social, que donde se nace y los recursos con los que cuentan las familias son dos aspectos que casi sellan el destino de una persona.

La movilidad social “es la capacidad de un niño de experimentar una vida mejor que la de sus padres”, según la definición del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Es la posibilidad de alcanzar mayores ingresos que los de la familia, independientemente de su origen. Sin embargo, en México es sumamente baja: solo dos de cada 100 personas que nacen en los hogares más pobres alcanzan ingresos altos en la adultez, de acuerdo con Raymundo Campos, investigador de El Colegio de México. “Esto no es normal. En otros países son hasta 11 personas. La desigualdad que tenemos en México es permanente”, afirma.

En 2020, el Índice de Movilidad Social del WEF ubicó al país en la posición 58 de entre 82 naciones. Es decir, con una movilidad social baja. El puesto número uno lo ocupó Dinamarca. En ese país, una persona nacida en la pobreza necesitaría dos generaciones para alcanzar un ingreso medio. En México, le llevaría hasta nueve generaciones.

Para Brenda Ibarra, es muy claro el estancamiento. Ella es fisioterapeuta, hace cinco años terminó la licenciatura y para lograrlo tuvo que pedir financiamiento. A sus 32 años vive sola y hoy tiene tres trabajos: dos en clínicas privadas, a los que se suman las consultas particulares que da los fines de semana a domicilio o en su departamento, que ha adaptado como consultorio.

Para ella, el terminar su carrera y conseguir un empleo fue un choque fuerte con la realidad: en los hospitales le pagaban el mismo sueldo que los técnicos con mucho menos conocimiento. “Ahí me di cuenta de que no es ‘estudia una carrera, trabaja y triunfa’. No, terminar la escuela no solucionó mi vida, incluso en ese momento sentí que perdí el tiempo”, reflexiona Ibarra, quien habla con añoranza de la generación X, que todavía alcanzó un trabajo estable con prestaciones y que le daba una mejor calidad de vida.

“Ahorita, el tener un solo ingreso es difícil y más, si te independizas, no es suficiente para pagar tus gastos por los impuestos que te quitan y ahora la inflación. Yo siento que esta generación no hemos llegado a donde estaban nuestros papás a nuestra edad, no tenemos lo que ellos tenían”, considera.

Viri Ríos, analista política y doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, explica que el estancamiento ocurre en México porque el país tiene una economía que no promueve la competencia ni la creación de nuevas y mejores empresas para generar suficientes empleos. Una ley laboral obsoleta que descobija a la mayoría de la población, y un modelo hacendario que cobra más impuestos a la clase media y trabajadora que a la de ingresos elevados.

“Esto ha creado un país en donde los sueldos son demasiado bajos y esto limita mucho la movilidad social, sobre todo, para los jóvenes, que son quienes tienen los salarios más bajos al inicio de sus carreras”, detalla la autora del libro No es normal.

También incide la región donde se crece. En el norte del país, 62 de cada 100 personas que nacen por debajo de la línea de pobreza permanecen pobres el resto de su vida. En la Zona Metropolitana del Valle de México, la proporción aumenta a 67 de cada 100 personas, y en el sur, son 85 de cada 100, apunta Carlos Lascurain, director ejecutivo de la asociación civil Signos Vitales.

Pero, incluso en el norte de México influyen otros aspectos, como el color de la piel. En Nuevo León, por ejemplo, el 5% de los factores de desigualdad que viven las personas se relacionan con su tono de piel.“Lo que hay detrás de esto es una situación de discriminación, de un trato diferenciado a las personas con un tono de piel más oscuro”, explica Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

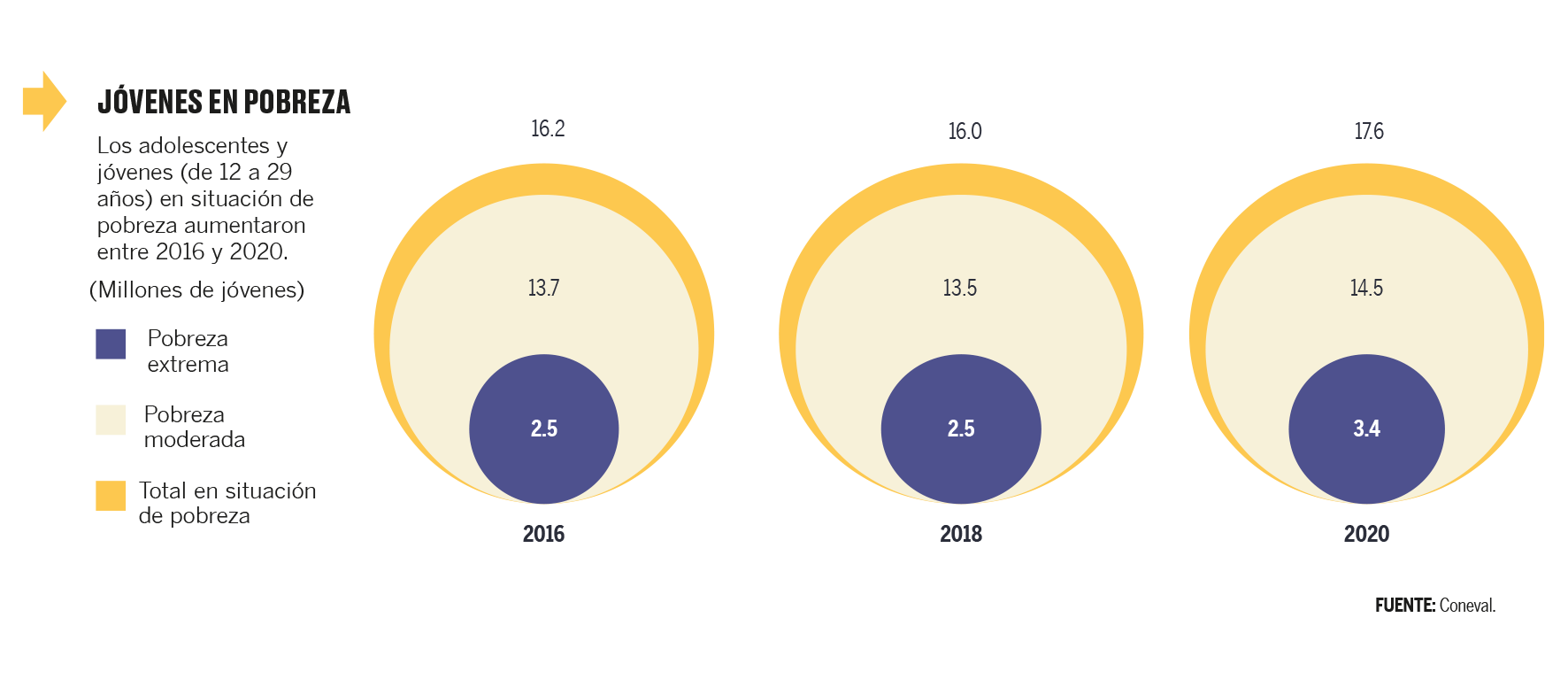

Según datos preliminares del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es probable que entre 2020 y 2022 la pobreza disminuyera en México por el aumento al salario mínimo y las transferencias monetarias de los programas sociales. Sin embargo, estos apoyos dejan fuera a los jóvenes en edad productiva y se registrarán rezagos en este grupo poblacional, agrega Ríos.

Para las mujeres, las oportunidades de movilidad social son menores. Ellas, desde niñas, dedican 28 horas semanales a las labores domésticas o de cuidado de otros miembros de la familia frente a las seis horas a la semana que destinan los hombres. Estudios del Centro Espinosa Yglesias revelan que si una mujer nació en pobreza, tendrá una probabilidad 6% menor que un hombre de escapar de esa condición y si creció en un hogar de mayor riqueza, tendrá una probabilidad 14% menor que un hombre de mantenerse ahí. Y si las mujeres pudieran acceder a sistemas estatales de cuidado, como guarderías, por ejemplo, el 63% superaría la pobreza.

A nivel nacional, la caída en la matrícula escolar y la mala calidad de la educación básica, principalmente, obstaculizan la movilidad social de los jóvenes. Pese a que los salarios de los egresados universitarios no han aumentado desde hace una década, estiman los expertos, estudiar una carrera todavía disminuye la probabilidad de obtener trabajos menos precarios que sus padres, pero esto no alcanza para mejorar su futuro. Nueve de cada 10 logran un nivel educativo mayor que el de sus padres, pero el 52% no concluye la secundaria y obtiene, en promedio, un salario de 5,000 pesos.

Luis Martínez, por ejemplo, es el primero de su familia en estudiar una licenciatura. Es el único que ha ganado 8,000 pesos mensuales y, sin embargo, no puede abandonar la casa de su familia. No le alcanza para rentar una vivienda, menos, para comprar una casa. El ascensor social en el que viaja se ha estancado. “No soy yo, es el mundo”, bromea y, luego, mira con tristeza.

Para Brenda Ibarra, la nueva realidad le ha servido para cambiar sus metas y proyectos, que incluyen la presión social de hacer todo de la manera tradicional y, a la par que lo económico, es importante su salud física y mental.

“Este año, me propuse trabajar mucho para terminar de manera anticipada mi financiamiento escolar y poder emprender mis propios proyectos sin presión, pero, definitivamente, mi pensamiento no es tener un trabajo de 40 años donde pierdes tiempo, salud y vida”, expresa con firmeza.

La crisis laboral por la pandemia de covid-19 afectó, en mayor medida, a las personas de 15 a 24 años. Un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha revelado que, entre el primer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, el porcentaje de menores de 25 años que dejó de trabajar subió de 25.8 a 56.9%.

Aunque en 2021 la proporción de jóvenes sin trabajo regresó a los niveles previos a la emergencia sanitaria, en 2021 repuntó y causó que tuvieran una menor permanencia en el empleo remunerado.

La pérdida de empleo tiene otras afectaciones, como perder acceso a servicios de salud. En México, los jóvenes de 15 a 24 años con seguridad social laboral pasaron de 24 a 13.5% en el periodo referido.

“La pérdida de acceso a servicios de salud fue general al inicio de la pandemia, pero impactó, en mayor medida, a la población menor de 25 años”, se subraya.

Aunque estos indicadores se restablecieron en 2022, el análisis advierte que no es suficiente para evitar en el largo plazo “efectos sobre el bienestar de las futuras generaciones”.

Lo anterior, debido a que, en los dos primeros años de la pandemia, la movilidad social de los jóvenes de 15 a 24 años registró uno de los mayores descensos.

GRÁFICOS: Rodrigo Heredia / DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB: xxxxxxxx